Im SynSICRIS-Projekt wurde ein Ansatz verfolgt, wie Forschungsinformationssysteme (FIS) genutzt werden können, um in Forschungsprojekten Daten zu Aktivitäten zu sammeln, die Wirkungspotential aufbauen und gesellschaftlichen Impact damit wahrscheinlicher machen. Dafür wurden gezielt Synergien mit ohnehin erforderlichen Dokumentationsprozessen gegenüber dem Forschungsförderer geschaffen. SynSICRIS steht dabei für Synergies for Societal Impact in Current Research Information Systems.

Gesellschaftlicher Impact – gewünscht aber schwer erfassbar

Gesellschaftlicher Impact von Forschung ist vielfach gewünscht und aufgrund großer gesellschaftlicher Herausforderungen auch dringend notwendig. Er findet sich als Anforderung in Förderprogrammen und als Selbstverständnis in vielen Forschungsansätzen und Forschungseinrichtungen wieder.

Und doch ist Forschung nur ein Akteur in einem komplexen Innnovationssystem. Wirkung lässt sich nicht gezielt erzeugen und nur begrenzt einzelnen Forschungsprojekten und Institutionen zuordnen. Zudem ist Wirkung erst spät und auch nur begrenzt messbar.

Fairer und effektiver ist es daher, Aktivitäten zu berücksichtigen, die Wirkungen wahrscheinlicher machen und zu honorieren, wenn Wirkungspotenziale aufgebaut werden. Doch auch hierfür fehlen meist Daten.

Was wurde entwickelt?

Mit SynSICRIS wurde ein CRIS-System entwickelt, dass einen Fokus auf gesellschaftliche Wirkung von Forschung legt und bei Forschungsförderern eingesetzt werden kann. Dafür wurde ein neuer Ansatz für Projektberichterstattung gewählt: Anstatt Projektanträge und -berichte in textueller Form beim Förderer einzureichen, erfassen Forschende Daten zu den Zielen, Arbeiten, Ergebnissen und potenziellen Wirkungen ihres Forschungsvorhabens vom Zeitpunkt der Antragstellung bis nach Projektende in SynSICRIS.

Das Ergebnis ist ein umfangreiches Monitoring-Tool für Planung, Management und Dokumentation wirkungsorientierter Projekte. Da Textdokumente, wie Anträge und Berichte, ersetzt werden können, werden Daten ohne zusätzlichen Aufwand erfasst, sind aber deutlich vielseitiger nutzbar als Textdokumente. Die granularen, maschinell verarbeitbaren Daten können mit vielfältigen Such-, Filter- und Analysemöglichkeiten genutzt und grafisch dargestellt werden. Durch Textfelder und individuelle Strukturierungsmöglichkeiten sind die Informationen aber auch für qualitative Analysen nutzbar und es können bei Bedarf PDF-Reports erzeugt werden, die wie die bisherigen textbasierten Berichte für den Forschungsförderer strukturiert sind.

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die freie Nutzung und Anpassung des SynSICRIS-Tools zu ermöglichen, wurde als Basis-Software das Open Source Forschungsinformationssystem DSpace-CRIS ausgewählt. In der Entwicklung von DSpace-CRIS Version 7 erfolgte ein Wechsel der zugrundeliegenden Software (von Java zu Angular), welches gute Möglichkeiten für die Umsetzung neuer Funktionen im Frontend bot.

Die Verwendung von REST für das Backend (Datenspeicherung) als universelle Schnittstelle zu externen Quellen und das flexible Datenmodell von DSpace-CRIS boten gute Voraussetzungen, um als Basis für die Entwicklung des Monitoring-Tools und eine fundierte Verknüpfung zu anderen FIS zu dienen.

Die häufig in FIS vertretenen Entitäten, wie Projekte, Organisationseinheiten, Personen, Publikationen, Patente, Forschungsdaten, Veranstaltungen, Ausgründungen und Auszeichnungen wurden beibehalten und am KDSF orientiert.

Um DSpace-CRIS für die beschriebene Nutzung zu erweitern, wurden zahlreiche Entitäten und umfassende Funktionen zusätzlich entwickelt.

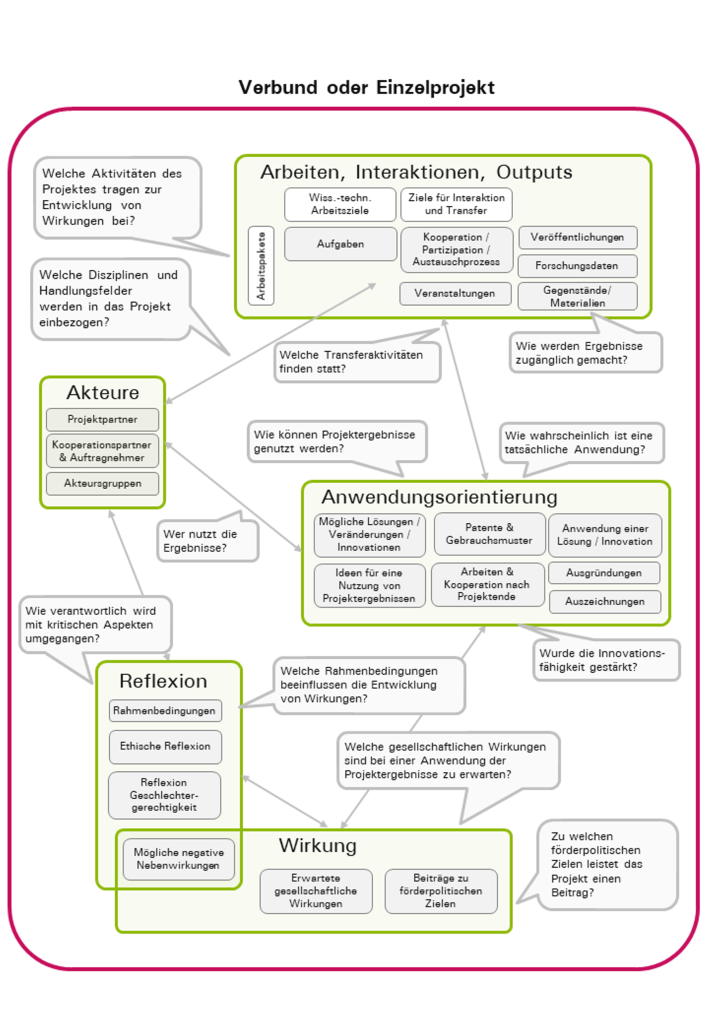

Zusätzlich wurde das Datenmodell um ca. 30 Entitäten zur Wirkungsorientierung und zur Projektplanung erweitert. Einen Überblick über die wichtigsten Entitäten und Verknüpfungen, gruppiert in Themenbereiche und die Fragen, die mit den Daten beantwortet werden können gibt Abbildung 1.

Um die Dateneingabe und Datennutzung im Zuge der Antragstellung und Berichterstattung in Förderprozessen zu ermöglichen, ist jedoch nicht nur die Erweiterung des Datenmodells erforderlich, sondern die Daten müssen für diesen Zweck von den Nutzenden individuell strukturiert werden können.

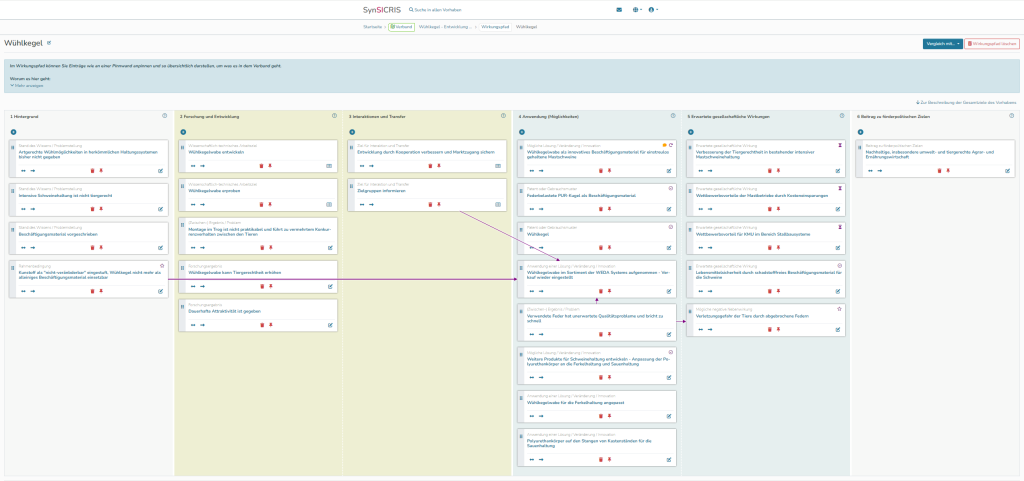

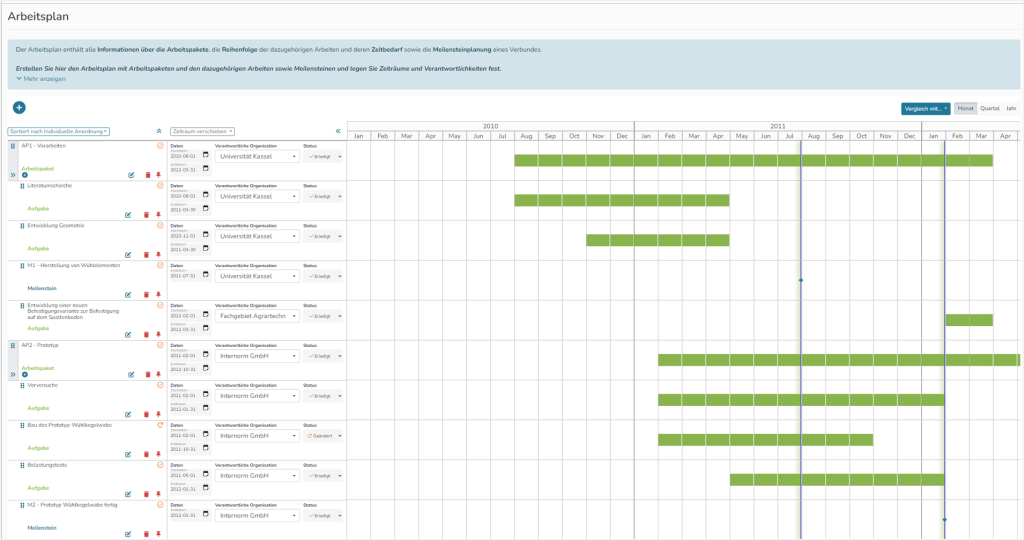

Dafür wurden ein Wirkungspfad (Abbildung 2) und ein Arbeitsplan (Abbildung 3) konzipiert, die wie eine Pinnwand funktionieren:

Items (z.B. ein Ziel, eine Lösung / Veränderung / Innovation, ein Patent oder eine Publikation) werden darin als Karte dargestellt und können an- und abgepinnt, verschoben und mit Pfeilen verbunden werden. Auf jeder Karte wird der Titel und die Entität angezeigt. Die Karte ist stets mit dem vollständigen Item verlinkt und erlaubt, dass ein und dasselbe Item an mehreren Benutzeroberflächen angepinnt werden kann, z.B. im Arbeitsplan und im Wirkungspfad. Von jeder Karte aus ist sowohl das Eingabeformular als auch der Datenansicht aufrufbar.

Der Wirkungspfad unterstützt die wirkungsorientierte Planung und gliedert sich in Voraussetzungen, Forschungsarbeiten, Interaktionen / Transfer, Anwendung/Anwendungsmöglichkeiten, mögliche Wirkungen und Beitrag zu förderpolitischen Zielen.

Der Arbeitsplan umfasst einen Balkenplan und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten. Außerdem wurde auch der in der Bundesforschung geforderte Verwertungsplan und der Zwischenbericht als Pinnwand umgesetzt. Die darin vorgegebenen Fragen können in einem Textfeld kurz beantwortet werden, und die Items zu den relevanten Aktivitäten, Ergebnissen und Outcomes können angepinnt werden. Alle diese Elemente sind nicht nur Benutzeroberflächen, sondern selbst Teil des Datenmodells und daher ebenfalls flexibel konfigurierbar.

Das Datenmodell ist projektzentriert aufgebaut. Dies war erforderlich, um ein projektspezifisches Rollenmanagement für Forschungspartner und die Fördermittelgeber zu ermöglichen. Letztere steuern ihr Rollenmanagement auch über den Zugriff auf Förder-Programme und Calls.

Zahlreiche DSpace-CRIS 7-Funktionen werden im SynSICRIS-Tool verwendet, wie z. B. der Import aus Publikationsdatenbanken, der europäischen Patentdatenbank und verschiedenen Altmetriken sowie eine Verbindung zwischen Filtern und Diagrammen (die in SynSICRIS für alle Entitäten vorkonfiguriert waren).

Die Versionierung einzelner Elemente als Funktion von DSpace-CRIS 7 wurde weiterentwickelt. Im SynSICRIS-Tool ist die Versionierung ganzer Projekte mit allen hierarchisch untergeordneten Entitäten möglich. Damit kann der Status von Informationen unveränderbar festgehalten werden (z.B. Antragsversion, Zwischenbericht) und der Förderorganisation (bzw. der Leitungsebene einer Institution) zur Ansicht freigegeben werden. Ein Versionsvergleich mit farblicher Hervorhebung von neuen und gelöschten Elementen ist im Wirkungspfad, Arbeitsplan und Verwertungsplan möglich. Ein „Vergleichs-Pop-up-Fenster“ vergleicht die einzelnen Metadaten des versionierten Elements.

Der PDF-Export wurde für die Erstellung einer vollständigen Projektbeschreibung konfiguriert.

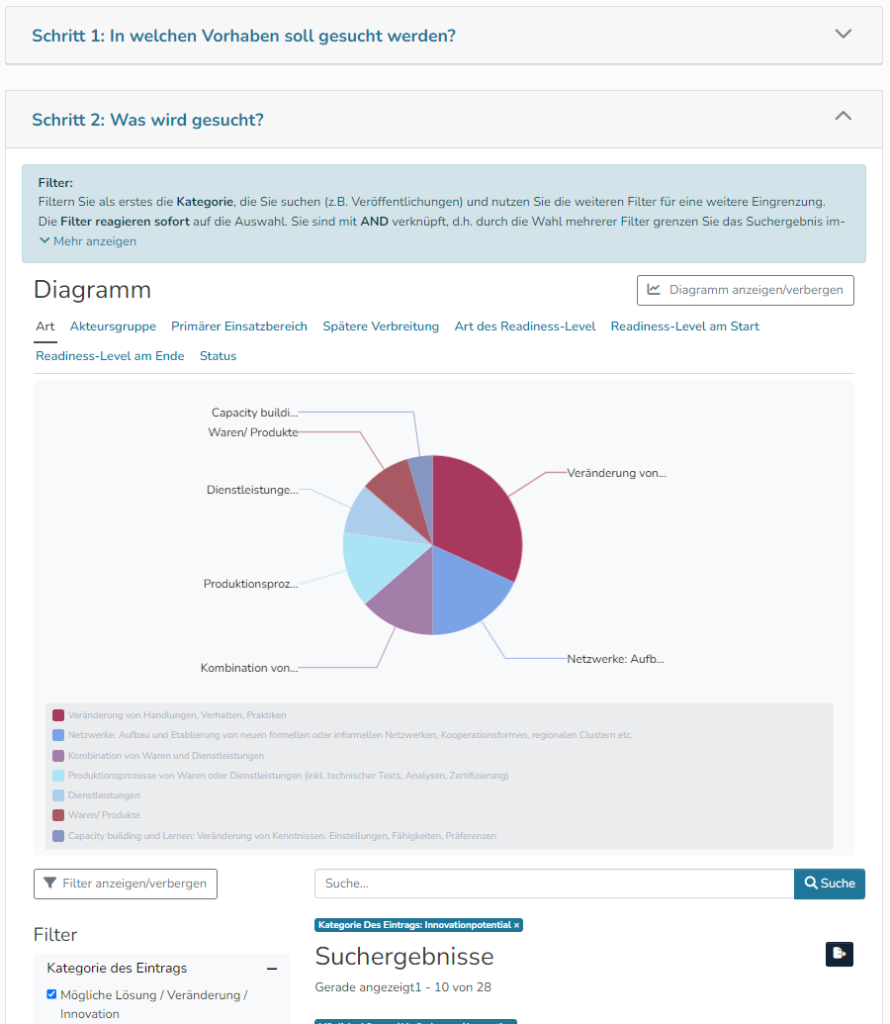

Darüber hinaus wurden die Such- und Filtermöglichkeiten von DSpace-CRIS 7 erweitert: Eine zweistufige Suche erlaubt es, die Suchumgebung vorab einzuschränken (z.B. auf Projekte eines bestimmten Programms) und dann die spezifische Suche durchzuführen (z.B. nach Innovationen eines bestimmten Typs). Die Suchergebnisse werden über vorkonfigurierte Diagramme visualisiert und können als CSV-Datei exportiert werden (vgl. Abbildung 4).

Wie ist der Stand der Entwicklung?

Das auf DSpace-CRIS basierende Open Source Tool wurde partizipativ mit Forschenden, Projektträgen sowie Expert:innen für Transfer, Wirkung und Evaluation entwickelt und durchlief zahlreiche UX-Tests und Optimierungsschritte. Es ist jetzt einsatzfähig für einen Pilotbetrieb in der Forschungsförderung, für dessen Umsetzung gerade Gespräche geführt werden. Neben der Forschungsförderung werden weitere vielfältige Verwendungsmöglichkeiten des Tools (oder Teilen der Entwicklung) für Forschungseinrichtungen, Transferstellen und Evaluierungsdienstleister gesehen.

4Science und The Library Code bieten als DSpace-CRIS Provider umfangreichen Service und es besteht das Ziel, eine Nutzercommunity aufzubauen, um die kooperative Etablierung, Instandhaltung und Weiterentwicklung des Tools zu gewährleisten.

Bis Ende Juli 2024 besteht die Möglichkeit die Demo-Version zu testen. Dazu kann gerne mit Birge Wolf Kontakt aufgenommen werden.

Mehr Informationen:

- Wolf, Birge; Michaelis, Thorsten; Lange, Doris (2023): Gesellschaftliche Wirkung fördern und erfassbar machen. Monitoring und Evaluierung von Forschungsprojekten. In: Transfer & Innovation. Wissenschaft wirksam machen 1/2023, DUZ, Berlin, S. 87-99

- https://synsicris.de

- Kontakt: Birge Wolf birge.wolf@uni-kassel.de

Servicepartner: The Library Code pascal@the-library-code.de

Autor*innen

Birge Wolf, Dipl. Ing. agr. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel und beschäftigt sich bereits seit 15 Jahren damit gesellschaftliche Wirkungen der Forschung zu fördern und erfassbar zu machen.

Thorsten Michaelis, Dipl. Ing. agr., arbeitet an der Universität Kassel koordinierend in den Schnittstellen Forschungsmanagement, Partizipationsprozesse, Forschungsförderung und Wissenstransfer.

Pascal Becker ist Gründer und Geschäftsführer des Certified Platinum DSpace Service Providers The Library Code. Er ist Mitglied der DINI-AG ePub. Seit über 2006 trägt er aktiv zu Open Source Repositorien- und CRIS-Software und den zugehörigen Communities bei.

Zitiervorschlag

Wolf, Birge, Thorsten Michaelis und Pascal-Nicolas Becker. „SynSICRIS-Tool: Wie ein erweitertes Forschungsinformationssystem dabei hilft, Wirkungspotenziale von Forschung zu fördern und zu erfassen“ Blog der DINI AGs, 2024. https://doi.org/10.57689/dini-blog.20240617

Dieser Beitrag – ausgenommen Zitate und anderweitig gekennzeichnete Teile – ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).